Édition 2005

ROSÂNGELA RENNÓ

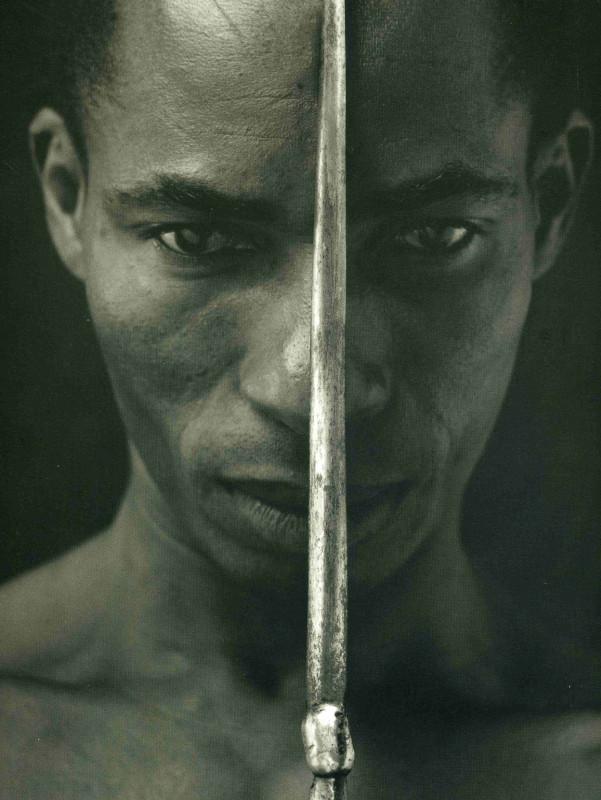

Notre modernité aurait-t-elle fait de l'organisation de la nature, de la culture son devoir de synthèse ? Les manifestations les plus complètes, les plus concrètes de cette activité aussi obsessionnelle que totalisante, et dont les origines sont à chercher dans le siècle des Lumières, nous sont déjà familières : la bibliothèque, le musée, l'encyclopédie, le dictionnaire… Institutions dont la fonction est de regrouper de l’immatériel (les mots) et du concret (les objets) pour ensuite les conserver, organiser, classer, définir et interpréter. D'où le diagnostique récent du philosophe Jacques Derrida, de cette maladie virulente baptisée "le mal d'archive". Depuis la fin des années 80, Rosângela Rennó porte un regard critique de poète sur la question des archives, notamment sur une manifestation aussi particulière que banale, à mi-chemin entre les mots et les choses, et qui rentre dans le cadre à la fois de la culture classique et de la culture populaire, à savoir la photographie. Pourtant il s'agit ici d'un photographe qui ne prend (presque) pas de photos, prise de position fondée sur une conscience aiguë du flot d'images dont nous sommes inondés. Ainsi Rosângela a-t-elle opté pour s'immerger dans la masse de dossiers et d'albums perdus, oubliés, rejetés qui èrent de par le monde. D'où les images créées à partir des négatifs du Musée pénitencier de São Paulo, dont les séries ont pour titre Cicatriz ("Cicatrice") de 1996, Museu Penitenciário/Cicatriz ("Musée Pénitencier/Cicatrice") de 1997-1998 et Vulgo ("Alias") de 1998. La notion de la cicatrice est abordée de plusieurs manières : les souvenirs éphémères des détenus, le destin incertain d'une archive comprenant 15 000 négatifs, la trace indélébile laissée sur l'individu et sur son image autant par la vie carcérale que par les tatouages. Rosângela Rennó fait également le lien avec l'anonymat : les images qu'elle agrandit pour ensuite les apporter au Musée ne fournissent jamais de vraies précisions, laissant dans un quasi-anonymat des sujets reconnaissables seulement à leurs signes particuliers, aux cicatrices et aux inscriptions à l'encre inscrites dans leur peau. Bibliotheca figure parmi ses projets les plus ambitieux. En 37 vitrines et 100 albums de photographies, elle dévoile, dissimule, emprisonne des archives familiales de diverses origines. La fonction de la représentation est soulignée de manière radicale à travers l'image photographique de chacune des vitrines et, dans un petit cabinet métallique, les commentaires méticuleux consignés sur des fiches individuelles. Ainsi sont regroupés, conservés, organisés, classés, définis et interprétés les albums qui ne sont en effet visibles que d'un côté et qu'il nous est impossible de toucher ou, surtout, d'ouvrir. Le texte de la fiche de l'album 36 est révélateur : "Rien n'indique que l'album a été ouvert. Malgré les traces laissées par le temps, on pourrait qualifier ses pages de vierges. Il semble avoir été soigneusement rangé depuis le jour de son achat, même si son coffret d'origine est quelque peu abîmé. Lourd de sens et de mélancolie, il donne l’impression d'avoir été touché par le temps mais par aucune main d'homme. Il s'agit d'un document vide, mais plein de signification." Une photographie vaut mille mots, mais comment les transcrire en restant dans le respect ? Adriano Pedrosa, Commissaire, Belo Horizonte : Museu de Arte da Pampulha, 2002. Dépliant d'exposition.